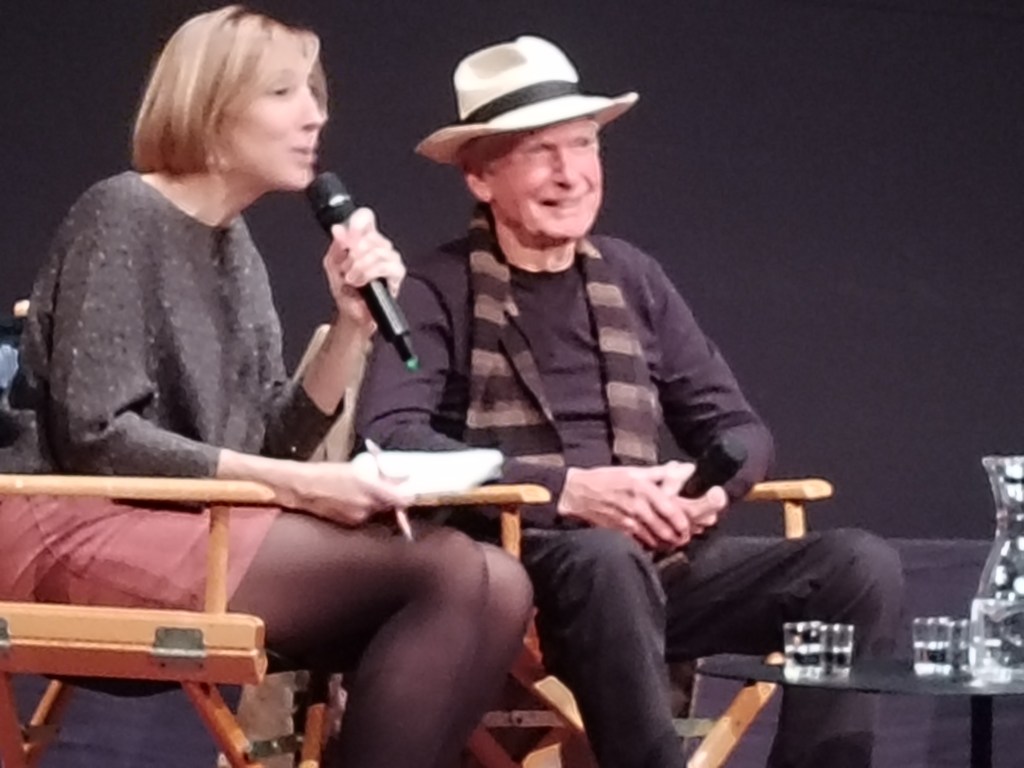

La Cinémathèque Française met une nouvelle fois les petits plats dans les grands pour son festival du film restauré (ex « Toute la Mémoire du Monde »). Après William Friedkin, Joe Dante, Nicolas Winding Refn ou encore Joel Coen, l’invité d’honneur de cette année 2024 est Peter Weir, immense cinéaste de la Nouvelle Vague australienne qui débarqua à Hollywood dans les années 80 pour livrer des blockbusters singuliers et humanistes. N’ayant rien tourné depuis Les Chemins de la Liberté en 2011 et ayant mis officiellement un terme à sa carrière de cinéaste en 2020, Peter Weir n’est pas du genre à multiplier les interviews. Et comme aucun ouvrage en langue française ne couvre encore sa carrière (appel aux éditeurs ! ), le voir en France échanger sur ses films est un cadeau qui ne se refuse pas. D’autant plus que le sujet du jour est The Truman Show, un de ses plus grands succès et (objectivement) un des films les plus importants de la fin du siècle dernier.

Je n’avais pas revu The Truman Show en salle depuis sa sortie à la fin de l’année 1998, époque où les réseaux sociaux n’existaient pas, où internet et les téléphones portables était encore des nouveautés réservées à quelques uns, où la téléréalité n’avait pas encore sévi sur nos petits écrans français. Mais à mesure que se construisait le monde dans lequel nous vivons, où le concept de vie privée disparaît chaque jour plus du paysage, chaque re-visionnage en dévédé et bluray soulignait sa pertinence et l’intelligence avec laquelle le sujet était abordé. Dans un futur proche, un homme découvrait peu à peu que le monde dans lequel il vivait depuis sa naissance était factice. Le village qu’il n’avait jamais quitté n’était qu’un gigantesque plateau télé à ciel ouvert, ses proches des acteurs, et sa vie une émission en continue qui tournait depuis trente ans dans les foyers de millions de téléspectateurs. Truman Burbank était la seule chose vraie dans son monde, et paradoxalement dans la vie de ses milliers de fans.

The Truman Show est un film d’évasion teinté de paranoïa qui aurait pu, à l’instar de ses contemporains Dark City et Matrix, être une illustration sombre de l’allégorie de la caverne de Platon. Mais ses artisans en ont fait une comédie teintée de tragédie, un film transpirant l’humanité dans un univers qui en est particulièrement dépourvu. On a aucune peine à croire Peter Weir lorsqu’il le décrit comme un de ses films qui ne nécessite pas d’être vu dans des conditions « particulières ». Vingt cinq ans après sa sortie, The Truman Show est toujours aussi émouvant, aussi fluide, agréable à suivre et à aucun moment il n’est noyé par la densité de son propos. Tout cela est le fruit d’un long travail, et surtout de la conjonction de bonnes étoiles.

La première bonne étoile est le néo-zélandais Andrew Niccol, dont c’est le premier scénario bankable à Hollywood. Prodige du récit d’anticipation, Niccol réalisera par la suite les tout aussi inquiétants Bienvenue à Gattaca et Simone, puis il livrera dans un autre genre le très bon Lord of War. A l’origine, il voulait mettre en image son scénario avec John Travolta dans le rôle titre, mais ce qu’il avait produit n’avait pas de quoi exciter les studios. L’histoire se déroulait à New-York et le personnage « observé » était un loser. La structure est déjà là, et Peter Weir admet que c’était à l’époque le meilleur scénario qu’il lui avait été donné de lire. Embarqué sur le projet, le réalisateur du Cercle des Poètes Disparus entreprend, avec l’aide de Niccol, de rendre le film plus attrayant et plus accessible. Le destin leur laissera dix huit mois pour peaufiner l’ouvrage, l’acteur Jim Carrey étant aussi enthousiaste de participer à l’aventure que non disponible (il est alors au pic de sa carrière). Dès lors, le duo prend le parti d’écrire Truman Burbank en pensant à Jim Carrey, bien qu’il soit ici totalement à contre-emploi. Le trublion au visage élastique de The Mask, Ace Ventura et Dumb & dumber apporte au personnage son sens de l’improvisation comique et sa célébrité, et une authenticité insoupçonnée. Trois maillons déterminants du personnage construit par Krystof, son marionnettiste. Comme son alter ego, il suscite une empathie immédiate. Cet aspect clown mélancolique qu’on retrouvera plus tard dans sa carrière, et particulièrement dans la série Kidding de Michel Gondry apparaît réellement dans The Truman Show.

Si Carrey est le coeur du film et Niccol son intelligence, Peter Weir est le magicien qui l’a amené au public, qui l’a rendu exploitable par un grand studio (la Paramount) et accessible au plus grand nombre sans qu’il ne perde sa substance. Un humour plutôt fin et circonstancié (les placements de produit, les interventions maladroites de la production) vient contrebalancer la gravité du sujet et améliore l’adhésion à cet univers. Il n’était aussi pas simple de mettre le nez du public dans son voyeurisme, mais le réalisateur sait utiliser l’humour pour faire passer la pilule. Le dernier plan qui montre le coeur de cible zapper sur une autre chaîne peu après l’arrêt de l’émission suivie pendant plusieurs décennies est particulièrement savoureux. Le public s’accommodera finalement de tout ce qu’on lui propose, on ne peut donc pas prendre « ce qu’il veut » ou « ce qui le rend heureux » comme un argument.

Sous la direction de Peter Weir, la partie « coulisses » prend autant d’importance que le show. Krzystof (Ed Harris), le sociopathe qui exploite Truman depuis sa naissance, devient un personnage moins caricatural que dans le scénario original. On pourrait y voir un soupçon d’identification, vu le plaisir que prend le réalisateur à évoquer toute la chronologie du show qu’il a construite comme backstory et qu’on ne voit pas dans le film. Mais cette nécessité de créer des personnages à plusieurs couches tient plus d’une habitude pour le réalisateur. Le décor devient aussi un élément immédiatement identifiable et particulièrement bien vu. C’est Wendy Stites, la femme de Peter Weir (cheffe décoratrice sur certains de ses films) qui lui souffla l’idée de tourner dans la petite ville de Seaside, en Floride. Un lieu hors du temps qui fait référence à l’Amérique prospère de l’après-guerre tout en rappelant le Village de la série le Prisonnier.

Truman Burbank trouve aussi une place à part entière dans l’univers de Peter Weir, un esprit qui doit trouver les ressources en lui pour se libérer d’un univers grégaire et conformiste. On retrouvait déjà l’étouffement de la collectivité d' »adoption » dans les voitures qui ont mangé Paris et dans d’autres films de la nouvelle vague australienne (Revoyez Wake in Fright) . Pique nique à Hanging Rock, La dernière vague, Witness, Mosquito Coast et Le Cercle des Poètes Disparus décrivaient l’éloignement (souvent tragique et irréversible) d’univers conformiste. Les dernier film de Peter Weir, le très beau Les Chemins de la Liberté l’exprimait de façon plus littérale. Mais l’adieu de Truman aux spectateurs sous le nez de son créateur est l’image qui résume ce sentiment de la plus belle des façons.

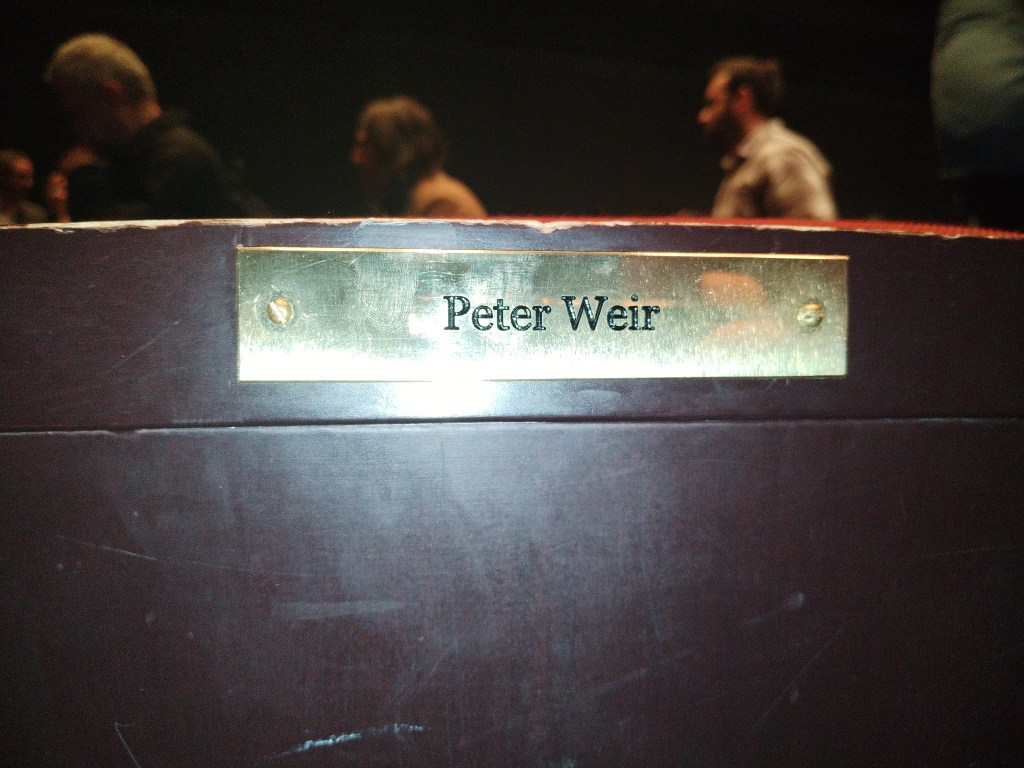

Conformément à la coutume de la Cinémathèque Française, le cinéaste australien a hérité d’un siège à son nom