En 2013, la science-fiction et l’anticipation connaissaient un regain d’intérêt. C’est cette année-là que Spike Jonze nous offrit Her, l’histoire de l’attachement amoureux d’un homme effacé et de son assistante IA. Le récit se déroulait en 2025, et ce qui nous semblait alors être de la fiction est désormais dans le champ du possible. La même année, le réalisateur de Valse Avec Bachir nous projetait dans le futur pour interroger Robin Wright sur sa condition d’actrice et sur le contrôle de son image. Dans le film hybride qu’est Le Congrès, une partie live au présent laisse brutalement la place à une partie en animation sortie tout droit des studios Fleisher – inventeurs de Popeye et de Betty Boop – que Folman utilise pour exprimer un futur plus lointain, une année 2030 où tout imaginaire devient « enfin » réel.

Lors de l’année 2010 où le film démarre, les studios Miramount décident de s’approprier l’image des stars pour l’incorporer dans des projets qu’elles n’auraient pas voulu tourner. Mais cette appropriation n’est qu’un palier vers un projet à plus long terme : celui du libre choix, qui consiste à avaler une pilule, prendre l’apparence de la personne dont l’essence est contenue à l’intérieur et projeter son propre scénario à travers cette enveloppe. La seule garantie d’intégrité de l’image de l’acteur – les clauses incorporées dans le contrat par son avocat – ne sera qu’une piètre sauvegarde qui tombera avec le temps et la chute des barrières morales. Ari Folman conte ainsi progressivement la suppression des acteurs (et des agents par la même occasion), puis celle des animateurs et des scénaristes, ouvriers intermédiaires, qui mène à une appropriation totale de l’image par les spectateurs. Le libre choix, évidemment, ne s’accomplit qu’à la condition d’une appropriation totale de l’industrie du rêve par les seuls studios, transformés pour l’occasion en usines pharmaceutiques.

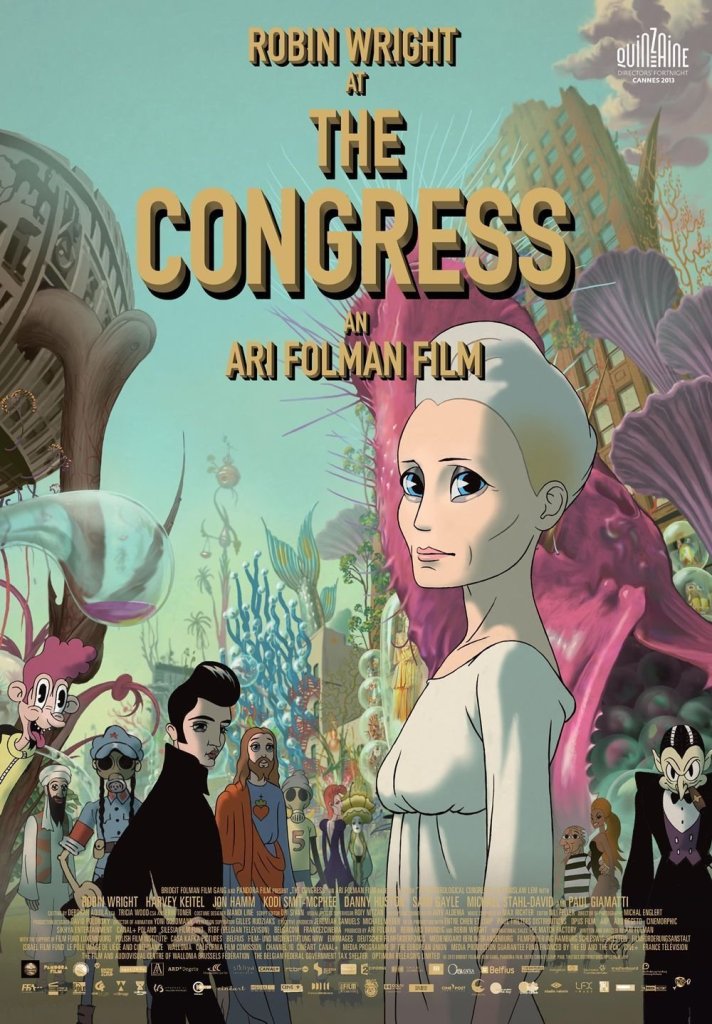

L’actrice Robin Wright sur le point de faire un choix qui n’en est pas vraiment un

Folman transpose le mythe de Faust au cinéma. Mais il n’y aura pas de compensation à la hauteur du sacrifice pour l’actrice qui a signé le pacte par nécessité financière. Le patron du studio (Danny Huston) est un diable qui gagne du terrain jusqu’à contrôler totalement un univers (les incarnations de police du boss du studio rappellent l’Agent Smith de la Matrice), tirant les ficelles du temps qui passe à son avantage et organisant une dépendance progressive, les destinataires de ce monde étant piégés à leur insu.

Une des forces du film de Folman était alors que derrière cette critique cinglante de l’industrie du spectacle, le cinéaste refuse une position dogmatique. Le point de vue de Robin Wright, actrice fragile et torturée, se heurte au monde en place. Question d’inadaptation au changement ? Au temps qui passe ? Ou bien dernière des Mohicans au sein d’un univers déshumanisé où le vernis derrière le rêve dissimule l’errance d’une société en décomposition ? Le réalisateur répond que les maux de cette société ont toujours existé et que ce n’est que sur la manière de les traiter que la technique a évolué. Les anti-dépresseurs et autres psychotropes ont juste changé de forme, mais ils remplissent la même fonction. Au regard de ces mutations irrésistibles dues à l’irresponsabilité des puissants, l’homme ordinaire ne saurait faire un plus mauvais choix en se repliant sur la projection de ses rêves et en se réfugiant dans son meilleur des mondes. On pourrait lui rétorquer avec du recul que, non contrôlée, la technique peut se nourrir du repli pour l’amplifier de façon exponentielle. Il s’amorce alors un cercle vicieux qui ne peut s’arrêter qu’en revenant à une réalité objective, ou bien continuer jusqu’à la disparition de toute notion de réalité objective.

Au milieu de ces questionnements plus que jamais d’actualité évoluent plusieurs Robin Wright, éternelles créatures du « présent » captées dans une machine en 2010 et la véritable Robin. En 2013, il était évident qu’Ari Folman avait l’actrice en tête lorsqu’il écrivit le scénario, tant elle incarnait son rôle. Elle personnifiait l’actrice vieillissante face à la machine Hollywoodienne et aussi une forme d’intégrité, elle qui avait rejeté de nombreux rôles alors que les portes d’Hollywood s’ouvraient à elle suite au succès de Princess Bride. Son agent (Harvey Keitel) puis l’animateur (Jon Hamm) lui déclarent successivement leur amour, le temps d’une banale scène de scanning transformée en sommet d’émotion ou d’un envol à deux dans un univers animé. Mais Robin Wright ne pense qu’à sa famille et surtout à son fils malade. L’affection qu’elle lui porte dépasse le temps qui s’écoule – ou ne s’écoule plus – et le retrouver devient le but de son errance, jusqu’à s’incorporer dans un final purement subjectif, certainement le meilleur qu’aurait pu connaître le film.

Cette relation filiale et l’humour présent dans Le Congrès à différents niveaux (le plus ludique est le jeu de reconnaissance des personnalités animées) montrent la profonde passion de son auteur pour ses personnages et son univers, qui est communicative. Partant d’un monde pessimiste et résigné qui était déjà en germe alors, Folman nous pond un film lumineux et poétique qui gagne à être (re)découvert en 2025. Disney (parmi d’autres) a depuis fait tomber de nombreuses barrières physiques dans l’appropriation de l’image des acteurs et la « démocratisation » de l’IA permet de se créer sa propre bulle de réalité. Devant l’infinie champ des possibles de la technologie et l’euphorie de la course à l’innovation, les barrières morales qui étaient encore là à la sortie du film semblent être maintenant de plus en en plus lointaines.

Laisser un commentaire